示意圖(Image via Shutterstock.com)

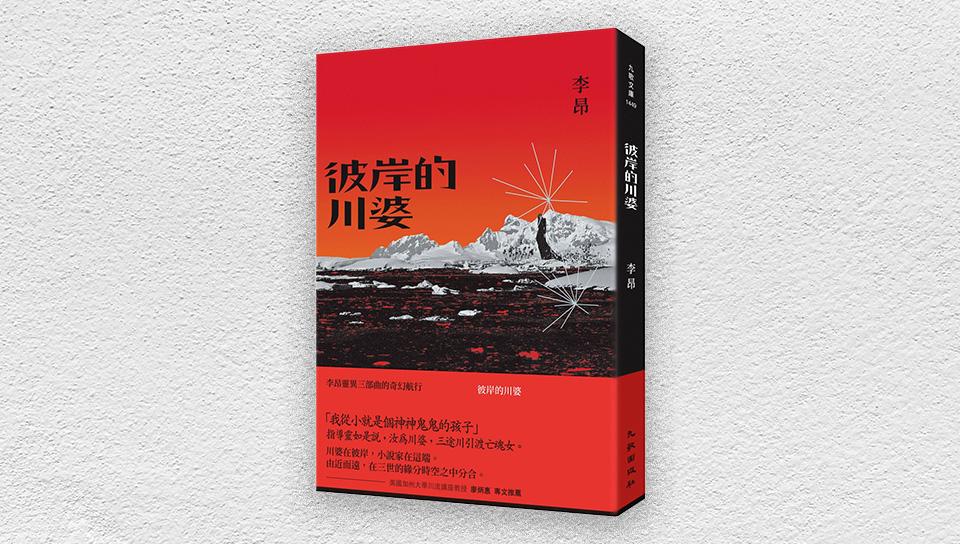

李昂以情色慾流、都會男女、國族想像、性別位勢、春膳飲食的小說論述聞名於世,但她針對靈異、鬼神、傳奇草木的書寫,卻也有一段歷史,而且時常帶頭引領風騷,早在二○一五年,台灣藝文、影視界逐漸開始盛行鬼怪敘事之前,已推出《看得見的鬼》(二○○四)、《附身》(二○一一),最近又以《彼岸的川婆》,連接構成其靈異三部曲。

當前環球文化經濟的一個隱憂與癥候是人事物及其取捨標準、資源分佈的絕對兩極化,在這環節上,台灣社會的宗教信仰與行為,可能最具指標價值:一方面,神佛無所不在,從媽祖到土地公婆、山海王公,乃至惡鬼、修羅、妖魔,人人崇拜,紛多認定三尺之上自有神明;但在大家樂、六合彩明牌不靈之際,信眾卻拿神佛塑像出氣,不僅將之斷頭,且加諸百般棄辱。很少有地方像台灣這樣,同時既神聖又世俗化,而且在弔詭中生活,思行無礙。在她的新作裡,李昂透過靈異的巨、微觀三稜鏡,提出「靈異寫實」的看法,去鋪陳台灣的特殊靈異世界及各種傳統、故事、人物、草木、日常實踐的交織、集聚。

李昂的「靈異寫實」大致是從台灣本土的繁複精神傳統出發,島國之內,三教(儒釋道)不斷匯整,再加上渡海赴台、多元文化族群(如原住民、馬來亞、閩南、客家、新移工等)與外來亞歐美(如日本、荷蘭、美國、東南亞)長期以來彼此交融的神鬼怪魔靈異組合,尤其透過女神(媽祖、觀音)、女鬼(鹿港好像特別多)、女乩、地方神鬼(門神、城隍、土地公、三太子、祖廟神主)神隱靈現、明暗交錯的傳說、社經活動,去鋪陳看得見與看不見的靈異因素如何互動。

在一定程度上,李昂的書寫方式自然是有受到伽西亞馬貴茲「魔幻寫實」手法影響的痕跡,但《百年孤寂》的男鬼神或其他小說裡的聖母,卻不如李昂的女鬼那麼多元、多變、妖媚,而且這些女的靈異、通靈者、包括作者本尊,也顯得格外在地化,經常因應時空有其成長、變異的發展。

「我從小就是一個神神鬼鬼的孩子。」這句話不斷出現在小說中,儼如引導母題,卻又指向作者的養成環境、經歷。印象中,李昂很把自己如此直接地放入故事裡,在提及台灣這個島國為眾神集聚之地後,她現身說法,從鹿港所見、自己十六歲的作品出發,透過雷遠、白水、妖西、小十,尤其通靈者,敘述個人、社群的凡聖、虛實、緣命、愛情、友誼、生死、陰陽等的靈異體驗、三界苦結,探究川婆湯的遺忘、超脫之道,雖然終要糾纏徘徊、追思亡靈。

由於這種通俗信仰與民間宗教的框架,《彼岸的川婆》寫到靈、異的比例,遠超過寫肉(如妖西、小十的同志性愛)的場景,敘事者與雷遠的交感情誼大致是在植物、花木(「保種花園」)的論述裡產生交集,似乎於殖民、靈異、醫療史之外,另闢蹊徑。這應是作家近年來一個特殊的新發展。在小說裡,敘事者為了確定情感的緣分,她不斷循著問卜、求乩、降神、追思亡靈的方式,讓通靈者介入、參與,格外添增了一己與他者、凡俗與神聖、現實與虛構、命定與緣分、生離與死別、傳統與斷裂的靈異面向,川婆湯的神話更進而形塑情節在忘與不忘之間擺盪的張力。這些成分都是我在李昂之前的小說裡比較少看到的。

在小說裡,一系列的第三次元,如通靈者的法事、雷遠的植物誌、疫後的王船儀式,尤其臨界於遺忘與記憶之間的蓮花、芍藥、湯頭,彼此匯合,譜出愛與死的紛沓光譜,由近而遠,因小見大,在三世的緣分時空之中分合,又與三界、五神通(眼耳鼻舌意)交叉糾纏,雖有生命、愛情的執著,但面對機運脆弱、緣分單薄的挑戰,敘事者經歷了凡聖間雜、虛擬現實、生離死別的靈異考驗,算得上驚天地泣鬼神了。有趣的是故事中的花草,不僅將男女主角媒合,也發展出相生相剋的辯證關係,同時不斷又回到川婆湯的寓言及其隱含的弔詭:不喝遺忘之湯的人或鬼,才能重返世間講故事。

從頭到尾,李昂以個人體驗與專業觀察的複合方式,一再提及花(含她的《花季》)、草、木、與傳統飲食的歷史、用途,乃至陰錯陽差的出入,很有可觀之處。美國有一位人類學家安德生(Eugene Anderson),在他有關傳統中國飲食的價值一書裡,即以「補」的觀點,去解說冷熱食物、陰陽生剋、形似互補、養氣固本的道理,他大量援引道、佛教的看法,去加以印證,但他卻沒多談花草與靈異飲食的關連。讀《彼岸的川婆》,大家應會在補的面向上另有收穫。事實上,晚近靈修團體常要強調有機飲食、培元養氣,以便更加容易通靈、修成正果。歐美的新嬉皮族更常借助藥用大麻,去紓壓、安眠,甚至通天。

目前,新興宗教與靈異傳統到處開花,即連科技貴族、知識分子也都採信,而政治人物對命相、風水、卜卦、氣運等更是深信不疑;不儘台灣如此,根據一份民調,美國有超過五分之四的人都相信靈異,而在近兩年內,英國讀者愛看靈異科幻小說的人口足足暴增了百分之五十三,可見靈異有其吸引力。李昂的《彼岸的川婆》應會引領大家去深思靈異通俗文化的意涵。

在敘事之間,李昂特別提到Covid-19期間的隔離及不安。小說是在孤寂、焦躁、生死未卜、百般無奈的情境中寫成,靈異的神鬼、人物、花草集聚,不但提供了淨化、昇華記憶的川婆湯,而且更進一步鼓舞讀者與其他莫明的世界進行連結。

遙祝大家閱讀之際法喜充滿!

短序寫於加州聖地牙哥

二○二五農曆年前夕

【小說《彼岸的川婆》摘文】:歧路花園之夕霧

1

我來自一個古老的城鎮「鹿港」的古老街區,鹿港兩百餘年前曾是海峽兩岸最大通商港口,泥沙淤積後,貨不能通運人員仍有進出。

之後在我的小說裡,這個古老的城鎮成為「鹿城」。我會說它每個街道的轉角處,都盤踞著一隻鬼。

之於我來說,更多半是女鬼。

我,我們當中有些人,恐怕還有一些,都曾經與這樣的「鬼故事」相關。

我從小就是一個神神鬼鬼的孩子。

我一直知曉自己有十分敏細的體感。

彷彿我的身體極為薄,不是體積的薄,而是一種因為極易穿過,瞬間就通過,所以才叫薄。還有一種透,就是一種一清二楚,歷歷分明,因為歷歷分明,所以立即了然。

一種是體,一種是心。

小時候,我就是那種聽得比旁的孩子更仔細的小孩。

「啊!有蟬在叫!」我說。

孩子們,連老師都側耳傾聽:

「哪裡有。」

他們都這樣說,各自玩耍去了。

以後開始寫作,很奇特的以為,我聽得到的是蟬還在地底下的叫聲,那需要七年蟄伏在不見天的黑暗中,一生只為著見天日後喧譁的一夏,也不過百來天。

可雷遠告訴我:

「蟬要出地面才開始叫。」

我便說:

「那我聽到的是蟬上一世的叫聲。」

怎麼可能不叫呢!有這麼多要說而時間這麼短(生命短暫而遺忘如此長),蟬一定是在地底下時就開始鳴叫,才能訴說無盡的、累世都道不盡的—

我這樣相信。

我從小就是一個神神鬼鬼的孩子。

然後,是我的名字。

我開始寫作,為自己取了一個筆名,發表了第一篇小說:

〈花季〉。

那一年我十六歲。

許許多多年之後,我才發現,還是經由旁人告知,我取的筆名是一個唐朝皇帝的名字,唐文宗,不是開疆闢土最顯赫的,也不是敗家亡國的,但治國有功尤其以文治取勝。

我的小說一開就始說:

那是在我逝去的光耀的青春裡所發生的一件小事。

那時候,我還很年輕,年輕該是一個美妙的花季,可是我擁有的僅是從小書店買到的幾冊翻譯小說,和在我夢中出現的白馬王子。

(果真我一開始就預見了光耀的青春的逝去。)

〈花季〉源起自一個簡單的真實經驗,像許多小說一樣,加上了大量虛構。

其時我身處故鄉的小鎮,鹿港,中學生青春期,繁重的課業,小鎮裡只有一家放二、三輪電影的電影院,無有娛樂(六○年代末期,當然沒有網路)。

閱讀的只有書本,圖畫書裡耶誕樹下王子與公主拉著手,「追尋到他們永恆的幸福」。

鄰近耶誕節,我興起了要有一棵「自己的」耶誕樹的想望。我甚至不曾像小說中所寫,逃學不曾去上課,只是假日到菜市場的花攤,要買一棵耶誕樹。

接下來簡單的情節是一樣的:花攤的中年男花匠用腳踏車載我到離小鎮主要馬路一小段路的離郊園子(甚至不是荒煙蔓草的郊外),我才發現,像圖畫書裡的耶誕樹並不可尋,只有買了一棵葉子算是較多的樹。

我也很快的知道,在亞熱帶台灣,島嶼中部,我故鄉的平地上,圖畫書裡用來作耶誕樹,撐開像一個金字塔松柏杉之類的樹,在亞熱帶的台灣,要高山上才有。

(我當時還太年輕,不會試圖問出這樣的問題:

誰說耶誕樹只能是繪本裡面的那個樣子?熱帶、亞熱帶闊葉植物不適合作耶誕樹?

當時只想到,要裝飾一棵闊葉植物作耶誕樹,恐怕得用上不同的飾物了!那細枝繁葉根本承受不了頗具重量的金鈴鐺、星星。可沒有金鈴鐺、星星,又哪算是耶誕樹?

我買到的那棵樹,根本就辜負了我對耶誕樹的想望!)

而我十六歲,寫的第一篇發表的小說〈花季〉,不知為何一開始即這樣說:

那是在我逝去的光耀的青春裡所發生的一件小事。

我繼續寫作,一直在各式的訪問、演講、書寫中,懷念愛嬌的說:

「我第一篇發表的小說,來自一次真實的買花經驗。」

半個世紀過去,真正到了〈花季〉所寫:「那是在我逝去的光耀的青春裡所發生的一件小事」,我果真已然逝去了光耀的青春,偶向一個新近認識的男人重複這句話:

「我第一篇發表的小說,來自一次真實的買花經驗。」

男人聽到我買的,不曾思索立時更正的說:

「買樹的經驗。」

男人是雷遠,留英學植物,管理一座「保種」大花園。

悚然震驚。

長達半世紀,我一直不曾將「買花」「買樹」區分,我的人生中絕大部分買的是花,極少買樹,對我來說花樹一家,所以會誤用樹是花。

可那些聽我演講、訪問、讀過我文章的人(當中一定也不乏策展人),何以都不曾發現其中的不同?

我有一種醒覺的觸動。

花/樹,在我的語詞裡果真無差?!

(可以無差嗎?)

我已然一步一步的在走近「那」花園,只是我尚不自覺?!

2

在初識你的時候,感到那奇特的知心,莫名的熟悉,我們講了一個晚上的話,每一句都應對了下一句,不曾有空白,甚且沒有間隙。

從我們嘴裡流出的,並非來自清楚的意識、明白的知覺,而是交感的呼應,一如彼此呼、吸著相互吸吐的氣息。

百世千代。

我知道我們的相應,絕對不是從那一刻才開始。可之後,我即被告知,知曉了我們之間的不可能。

我們處於冥/人兩界。

可怎能夠忘懷那初識,啊!兩雙眼睛互相看到了對方,不要說天雷勾動地火,雷火迸放出的,就是閃電般的入心──就此絲絲入扣盤根錯節。

我們會一再重複的述說。

與雷遠那初次見面、結識的餐會上,餐桌上用來作擺飾的不是花,是香草。

特地擺放在長桌上的鼠尾草,是田代氏鼠尾草。連珍貴的台灣原生種黃花鼠尾草在歲末新的一年即將要到,黃色花期已過,都還不曾被擺放上。

桌上橫放的就只是長條型的三出複葉對生的綠色莖葉。